閉經中藥外治法

中醫外治法以中醫經絡學說和臟腑學說為基礎,根據不同病証的需要,選擇相應的藥材,以達到行氣、活血、祛風逐寒、疏通經絡、促進代謝、排毒通滯等功效。這些療法簡便安全、副作用少、費用低廉,在民間廣為流傳。

以下介紹幾則治療繼發性閉經的外治法。

1. 塞陰法

將藥物製成長柱形栓劑,通過直腸或陰道給藥的一種方法,屬藥栓療法。早在漢代,中醫已用此法來治療便秘。現今不但用於局部,還可通過直腸或陰道粘膜吸收,治療全身疾病。

取大黃(15g),茜草(10g),同搗爛混勻,用乾淨紗布縫製成小包並系一線在外,塞入陰道中。每日1次,連用10次。同時每晚熱敷下腹部15~25分鐘。

|

|

| 大黃 | 茜草 |

2. 敷臍法

臍療方式很多, 可以用藥物貼臍、填臍、熨臍、薰臍、灸臍等。中醫認為肚臍又名「神闕」,屬於任脈的穴位,它是經絡系統的一個重要穴位,與內臟、四肢、骨骼有極為密切的生理和病理關係。通過對臍部(神闕穴)的局部刺激作用,由皮膚透入,經絡傳導,能激發經絡之氣,協調人體各臟腑功能。

取肉桂、延胡索、細辛、小茴香、乳香、沒藥 各10g,共研為粉末,裝瓶密封備用。用時每次取藥末5~10g,用黃酒調成糊狀,敷於臍部,每日一次,治癒為止。

|

|

|

| 細辛 | 臍療 | 延胡索 |

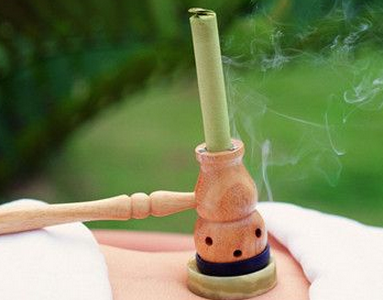

3. 熱熨法

此法有乾濕兩種途徑 :

- 濕法是將藥物切碎,裝入布袋內,用水蒸熱後,敷於患處,涼則停用;再蒸再敷,借助藥力和溫熱使局部氣血流暢,達到活血祛瘀,消腫止痛或溫經活絡的目的。

- 乾法是用溫熱的蠟、泥、鹽、蔥、薑以及電器作熱熨,作用同濕法,適用於寒凝氣滯血瘀的婦科痛症、小便不暢等疾病。

閉經方(1) : 取茺蔚子、晚蠶砂各150g,備黃酒100毫升。先將茺蔚子、晚蠶砂入鍋炒熱,再撒入米酒拌炒片刻,將炒熟的藥末裝入布袋中,紮緊袋口。待觸之不燙手時, 熱熨小腹部至袋中藥冷,再取另一袋再熨,連續兩次後,蓋被靜臥半天,月經將下。主治閉經伴有腰腹脹痛、頭暈、周身乏力等。

閉經方(2) : 取益母草120g、月季花60g、清水2500毫升煎濃汁,之後濾出藥汁保溫備用。患者仰臥床上,浸泡2條厚毛巾在藥汁中,交替擰乾並熱敷於肚臍及下腹部,以腹內有溫熱舒適感為佳。主治瘀血型閉經,通常敷藥4至6小時,月經即通。如一次未能通者,可再敷一次。

|

|

|

| 晚蠶砂 | 熱熨藥材包 | 茺蔚子 |

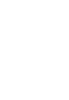

4. 艾灸法

灸療不但可以配合針刺治療,而且適用於針法不能處理的一些疾病,如自汗、盜汗、支氣管擴張、咯血等,多用於虛証、寒証和陰証。灸法用於保健,在中國有悠久歷史,能預防疾病,延緩衰老。

常用於灸法的穴位有:神闕、足三里、關元、大椎、涌泉。其中關元有溫腎固精,補氣回陽,通調衝任之功效。

取艾條適量。于關元穴上放置胡椒餅加丁香粉、肉桂粉,然後燃點艾條隔藥灸之。每日一次,每次30分鐘,10次為一療程。亦可隔薑片灸臍下的氣海穴。

5. 薰蒸法

薰洗療法是利用中藥煎湯的熱蒸汽來薰洗患處,待溫後以藥液淋洗局部的一種治療方法。它借助藥力和熱力,通過皮膚粘膜作用於機體,促使腠理疏通,經絡調和,氣血流暢。

閉經治療手法示範 :準備材料生地、當歸、赤芍、桃仁、紅花、五靈脂、大黃、丹皮、茜草、木通,各取15g,加水1500毫升,共煎取藥液,倒入盆中,坐盆上薰蒸。待水溫稍降後,再以毛巾浸藥液淋洗下腹會陰部,至水涼為止。每天一劑,每次30分鐘,10天為一個療程。