刮痧療法是一種源遠流長且應用廣泛的中醫外治技法。通過在體表特定部位進行反覆刮拭,使局部皮膚出現痧痕。中醫認為刮痧能啟動局部氣血循環,疏通

經絡阻滯,並通過發汗宣透機制促進體表

病邪外散,從而起到調和機體,促進康復的作用。

刮痧是一種簡便療法,常用於感冒初起、肌肉酸痛、肩頸僵硬、頭痛及某些熱証。在民間,刮痧普遍用於緩解

暑熱所致的不適,如身熱煩躁、頭暈胸悶等症狀,以解表清暑,透邪外出。

刮痧後,皮膚表面常會現出紫色或深紅色的瘀斑,中醫傳統視為“痧象”,是病邪外泄的一種表現。許多人在接受刮痧治療後,會感到身體輕鬆、神清氣爽。現代研究也表明,刮痧能夠通過對體表的良性刺激,調節神經功能,促進局部血液及淋巴迴圈,加速代謝產物的清除,並可激發免疫反應,從而有助於增強機體的自我調節與防禦能力。

根據

傷暑症狀,刮痧常施行在大椎穴(Gv14 頸正中線,低頭時最突出的骨頭下方凹陷處)、頸項兩旁、背部(特別是脊柱兩旁)、胸部、肘窩等等,依中醫師經驗而定。

操作方法

先洗淨擦拭部位,塗抹適量潤滑劑,將刮痧板以30~45度角切下,以適中力度,長而均勻地單向刮拭,在背部或頸部垂直向下刮,四肢則朝向心臟方向刮;每處重複刮拭3至5次後,再移至下一部位;過程中不應令患者感到疼痛,如有就調整力度。治療後,局部會出現輕微瘀斑,通常在數日內自然消退。

刮痧後不宜發怒,煩躁或憂思焦慮,應保持安穩。同時不應過食生冷瓜果,以及油膩食品。

注意事項

刮痧禁用於出血傾向者,重病、骨關節、敏感部位、傷口或皮膚感染區域都不宜。

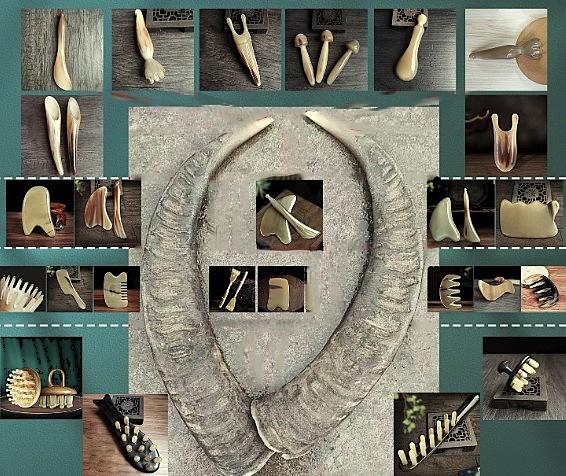

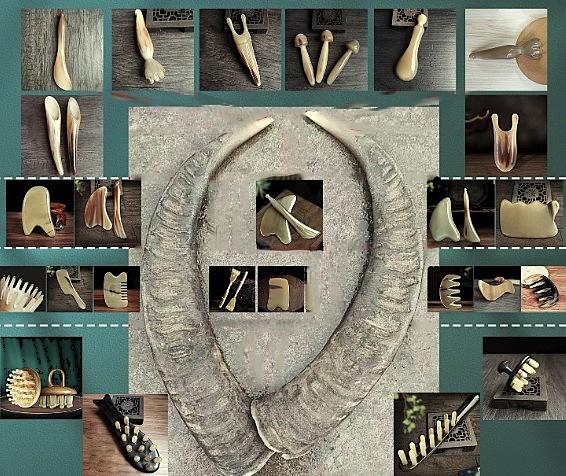

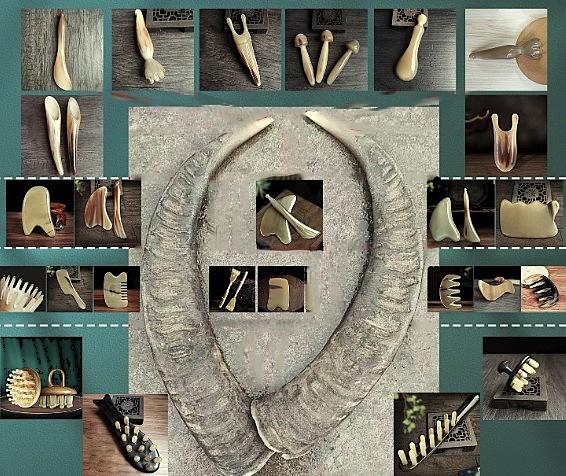

用水牛角刮痧板療效較好

用水牛角刮痧板療效較好

用水牛角刮痧板療效較好

用水牛角刮痧板療效較好

用水牛角刮痧板療效較好