偶爾的大便改變很常見,因為大腸排便過程容易受到眾多因素影響,諸如飲食、水液攝取量、運動量、情緒和藥物等等。如果你留意到排便習慣有顯著變化,建議諮詢醫生。

許多人的排便都有一定規律,例如在每天同一時間要排便,但一般來說,如果排便習慣是在每星期3次到每天3次的範圍內,都認為是正常的。大便困難的人常會有以下情況:

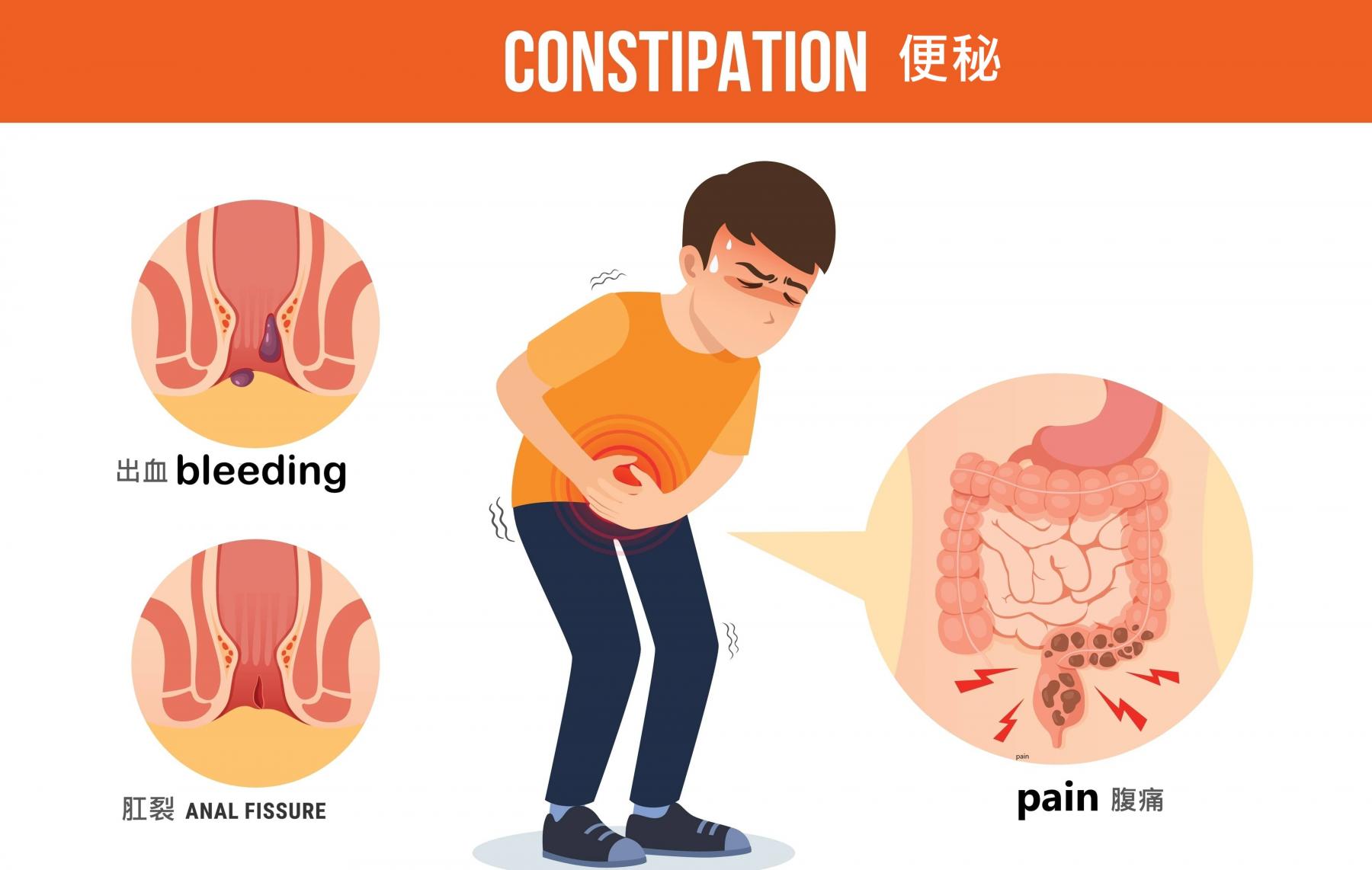

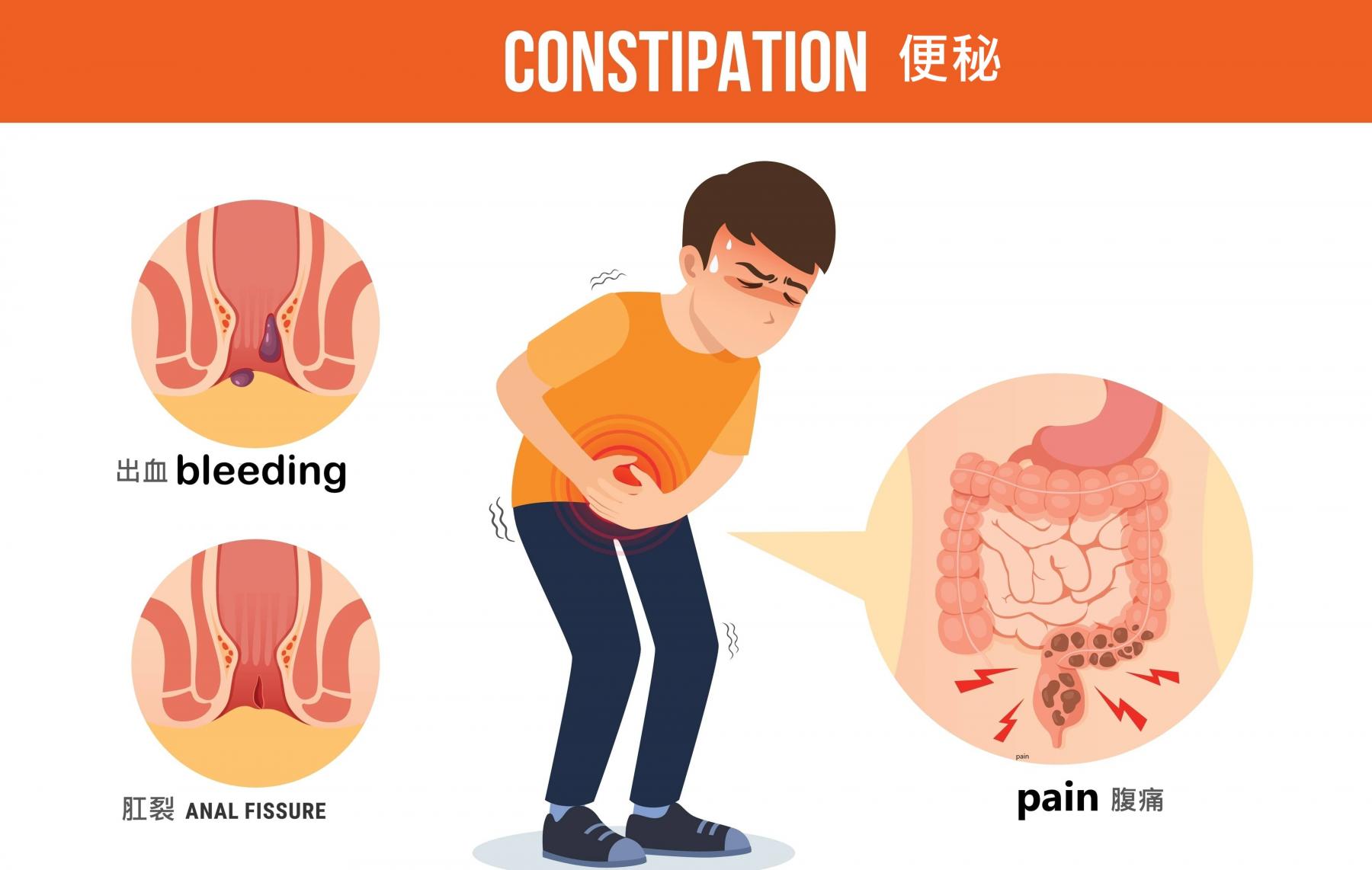

- 排便次數較平時減少

- 糞便硬、乾燥或呈塊狀

- 排便時需要用力或疼痛

- 排便後,有未排乾淨的感覺

便秘是一個症狀而非疾病,可出現在多種健康情況,但更常見的原因是一些生活因素,例如不健康的飲食、缺乏運動或某些藥物。因而對於大多數人來說,通過改善飲食和生活習慣,就可以解決便秘問題。

然而,慢性便秘有可能跟一些醫學情況有關,需要治療。如果你有以下的排便情況,應該尋求專業建議:

- 便秘持續超過3星期

- 便秘影響日常生活

- 衛生紙上有血漬或糞便帶血

- 糞便形狀或顏色有變化

- 不明原因的體重下降

- 伴隨嘔吐、腹痛或腹脹症狀

- 自己嘗試了一些療法後仍難以排便

便秘在各個年齡層都很常見,女性比男性更容易出現。其發生率隨年齡變化而有所不同:

- 兒童:全球約有3%的兒童受便秘影響,常見原因包括飲食改變及壓力,例如跟坐廁訓練及上學有關。

- 青少年:雖然針對青少年的具體統計數據較少,但他們也可因飲食、生活方式和壓力,而出現便秘。大概估算有超過14%的青少年可能有便秘。

- 成年人:約16%的成年人有便秘問題,原因包括飲食、缺乏運動和藥物關係。

- 老年人:老年人發生便秘更普遍,在六十歲及以上人群中約33%。這可能是由於體力活動減少、藥物和飲食變化所致。

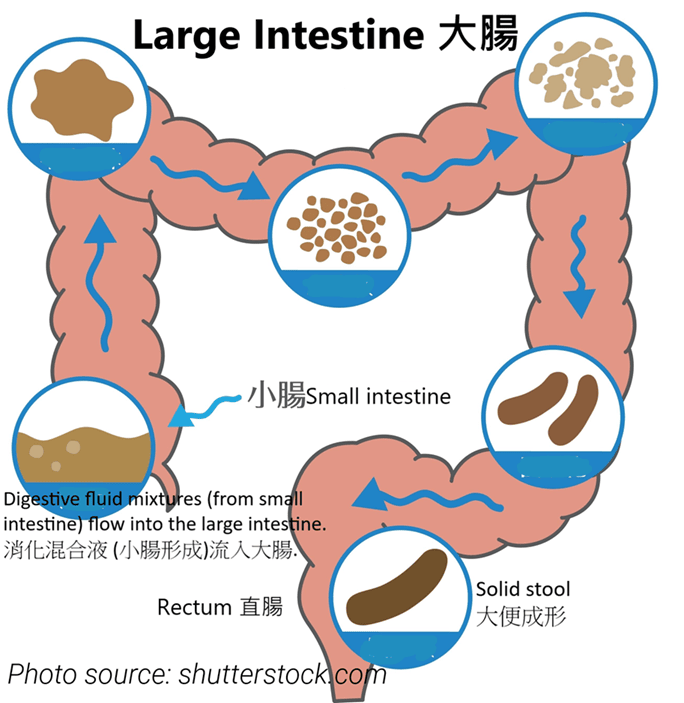

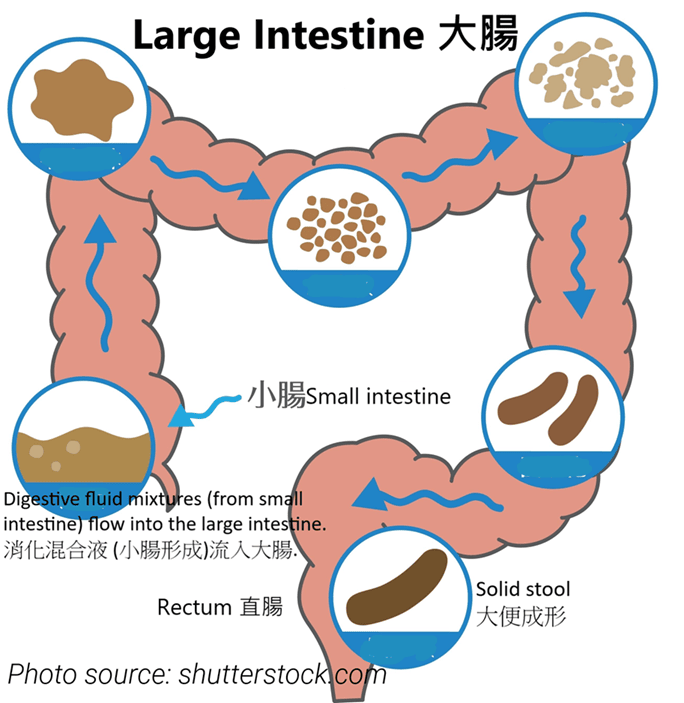

大腸的傳導功能,是消化過程最後階段,和廢物排泄的關鍵。大腸,又稱結腸,負責接收小腸的飲食殘渣,負責吸收水液和剩餘養份,再轉化為固體廢物(糞便),之後糞便暫存於直腸,等待信號經由肛門排出。當大腸傳導過於緩慢,糞便會變得又硬又乾,就會引致排便次數減少、排便困難以及腹部脹滿。

小腸長約3~7米,大腸長約1.5米,盤踞於腹腔內,形成彎彎曲曲的肌肉管道。腸道內容物沿著這條複雜的管道有節律地推進。為使物質停留足夠時間,方便腸道執行特定任務,例如分解食物,混合殘渣,吸收營養和淨化廢物等,有肌肉閘門或括約肌控制內容物從一個部位流進另一部位。這種有序的推動力,是由腸道肌肉壁規律收縮,結合一系列複雜信號協調而達成的,醫學稱為腸道蠕動。

傳統中醫以整體觀來看便秘的形成,中醫師更以獨特手法來調理消化功能,通調大便。

>

中醫看便秘形成> 中藥方劑治療便秘> 針灸治療便秘> 簡易按摩手法推動排便

主要中醫參考

1.朱文鋒主編《中醫診斷與鑒別診斷學》人民衛生出版社1999。

2.王富春主審《針灸百案》北京科學技術文獻出版社2007。

3.薜品賢主編《中醫內科治法錦囊》廣東科技出版社2006。

4.譚同來總主編《中醫望診與用藥》山西科學技術出版社2007。

5.王惟恆等主編《百病外治500問》安徽科學技術出版社2004。