基本針刺手法

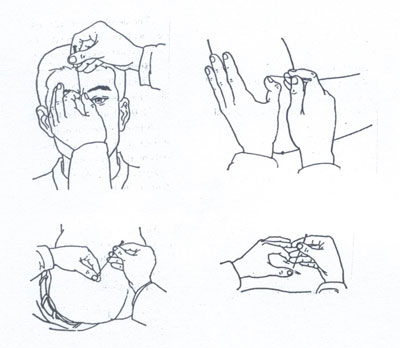

針灸治療過程中,患者必須維持適當體位,以便於腧穴定位,進針操作以及留針。醫師通常雙手配合進針,一手持針一手按壓。首先在穴位處揣摩循按,了解肌肉厚度、孔隙大小、骨骼位置深淺,或撥開肌腱,或推避血管,協調對準針位,方便運用指力使針尖迅速刺透皮膚,刺入預定深度,運用適當手法刺激。也有採用針管進針,即將毫針套上針管,貼放在穴位上,以手指叩彈針尾,利用導引力穿過表皮,退出針管,再運用行針手法。

傳統上, 進針手法各式各樣,具體有:

1. 直刺法(垂直進針)

針與皮膚表面呈90度角垂直刺入。方式適用於肌肉豐厚的部位,如臀部、大腿。

2. 斜刺法

針與皮膚表面呈45度角傾斜刺入。方式適用於肌肉較薄或靠近骨骼、臟器的部位,如胸背部。

3. 橫刺法(平刺)

針與皮膚表面呈15-30度角,幾乎平行刺入。方式適用於頭皮或骨緣等淺層部位。

4. 循經刺法

根據經絡走向選擇進針方向,以調節氣血。常應用來增強或疏導經絡氣血。

5. 快刺法

迅速進針以減少疼痛感。適用對象怕痛或緊張的患者。

6. 慢刺法

緩慢進針,便於感知組織阻力並調整深度。多應用於需精確定位或深刺時使用。

7. 多針刺法

同時刺入多針,形成特定針陣。多應用於複雜病症或需多點刺激時。

針刺過程中,有效的刺激強度是以「得氣」為標志。「得氣」又稱「針感」,是針刺腧穴後所產生的經氣感應。由於刺激部位與組織結構、個體差異以及對感覺的形容不同,可出現各種各樣的針感。通常醫師會感到針下沉重滿緊,如魚吞鈎鉺之浮沉活動;同時患者也會出現相應的酸、麻、脹、重、觸電、溫熱、涼爽等感覺,甚至沿一定方位散播的現象。一般來說,得氣迅速時療效較好,得氣較慢時療效就差,若不得氣時可能無效。

由於腧穴所在部位的解剖特點,針刺深淺及手法要求各異。同一腧穴,由於針刺角度、方向和深度不同,所產生針感的強弱、傳感方向、效果有明顯差異。掌握正確的針刺角度、方向和深度,對增強針感,提高效療,防止意外事故非常重要。要注意在臨床情況下具體靈活運用。

如果針下空虛無物,患者也沒有什麼感覺,那就是「不得氣」,醫師必須分析原因,重新調整腧穴的針刺部位、角度、方向和深度,結合留針或某些輔助手法來「侯氣」或「催氣」。此外,醫師將針刺入腧穴一定深度後,為了取得有效的針感,往往運用行針手法來調整,包括:

- 提插法:使針上、下來回活動,提插時用力要均勻,動作輕巧。

- 撚轉法:手指持住針柄,進行旋轉交替動作。

- 循法:以手指順著經脈的循行路線,輕輕地按柔或叩打。此法有行氣、催氣之功。若針下過於沉緊時,亦可緩和之。

- 刮柄法:用手指頻頻刮動針柄。

- 彈柄法:以手指輕輕叩彈針柄。

- 搖柄法:手持針柄進行搖動。

- 震顫法:手持針柄,輕微快速地抖動。